El perro de Manolo

A Ysabel Carolina

Toda la

universidad, completa, tenía sólo seis salones de clases en un bloque, otros

ubicados en espacios externos, y un gran edificio en construcción al que, como

estudiantes, nunca vimos terminado. Siempre la llamé “la construcción”, aun

cuando, seis años después de graduada, regresé a trabajar y seguí conviviendo

en ese edificio gris, a medio terminar.

De la vieja edificación quedaron muchas

historias: asaltos con pistola, amores furtivos, violaciones, intentos de

suicidio, declaraciones perversas, juramentos de amistad, secretos censurables

e historias como ésta.

En aquel

entonces, la vida académica se desarrollaba en un espacio más antiguo y pequeño

que simulaba una escuela rural, y donde se destacaba –justo en medio de los

salones oscuros- un lugar al que tristemente llamábamos “cafetín”. Atendido por

Manolo, un hombre no muy mayor y amargado de poco afecto por la limpieza,

circulaban alegremente varios perros pulgosos que le hacían compañía.

Lo único

que vendía Manolo eran una empanadas de carne grasientas que freían siempre en

el mismo aceite y gaseosas de todos los sabores que uno mismo escogía de dos

cavas corroídas por el tiempo. Por la tardecita, el olor a aceite quemado que

despedía el lugar era insoportable. Los perros daban vueltas alrededor de la

cocina mientras se rascaban las pulgas. Manolo leía el periódico en la puerta trasera

y se quejaba con los estudiantes por la mala situación en la que vivía. Casi

nadie comía ahí, pero a veces, entre el apuro de una clase y otra, no había más

remedio.

Una mañana

Carolina compró tres empanadas de carne y una frescolita. Salió del mugriento

local enrejado, caminó por el pasillo y se sentó en una banca. Puso la botella

de gaseosa Frescolita y la bolsita aceitosa a un lado, mientras guardaba algo en su

cartera. Audaz y sigiloso como un ladrón, un perro salió del cafetín, caminó

por el pasillo, pasó junto a la banca y con su hocico agarró la bolsa de las

empanadas y se la llevó. Sin prisa, caminó hacia la construcción y devoró su

desayuno, con bolsa y todo. Soportando la burla y el hambre, Carolina se

conformó con la Frescolita y su disgusto.

La excusa del tiempo

Marcos Zimmermann, expuso en el Palais de Glase de Buenos Aires una muestra de fotografía titulada Desnudos sudamericanos. Son retratos de hombres desnudos instalados en sus propios mundos. No son modelos, sino trabajadores que posan sin el menor pudor. Son cuerpos al descubierto: jóvenes y viejos, blancos y morenos, delgados y gordos, algunos ajados, otros quemados por el sol, lampiños o tatuados. Son hombres que viven en lugares marginales o en el campo y cuyo trabajo se refleja en sus rostros y en sus manos, aunque lo más atractivo de la propuesta sea la variedad de penes expuesta ante ojos sorprendidos, no por los penes en sí, si no por la ruptura entre la desnudez liberal y el contexto marginal que ofrece la estética de Zimmermann.

Un hecho curioso me llamó la atención: la mayoría de estos hombres lleva reloj. El gaucho argentino, el gomero paraguayo, el changador y el minero boliviano, los lustrabotas, el trasformista uruguayo, todos ellos se despojaron de su ropa, pero no del reloj. Esto me lleva a pensar en la idea del tiempo, lo importante y lo descabellado del tiempo. El tiempo de uno y el del otro, el tiempo real e irreal, el de espera y el tiempo detenido en la imagen. Hace tiempo que quería hablar sobre el tiempo, de ese del que nos apropiamos en lo cotidiano.

Leí en una de las Tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin que “el día con el que comienza un calendario cumple otro oficio de acelerador histórico del tiempo. Y en el fondo es el mismo día que, en figura de días festivos, días conmemorativos, vuelve siempre. Los calendarios no cuentan, pues, el tiempo como los relojes”. Y es que no hay nada como la seguridad del reloj.

El tiempo inexorable se descubre en los rostros, en las grietas, en el moho. No hace falta tener reloj para notarlo, pero con éste sobre la muñeca, marcando el pulso, creemos que podemos dominar aquel.

Las maneras de ver el tiempo, son distintas, como dice Maurice Halbwachs: “a pesar de que un sacerdote deba decir su misa a una hora determinada, no existe previsión alguna sobre cuanto tiempo ha de llevarle el sermón”. Definitivamente, para cada uno de los hombres retratados por Zimmermann el tiempo es distinto: en las calurosas favelas de Brasil, en el frío altiplano boliviano, en los bares marginales de Uruguay, en las calles olvidadas de la provincia de Buenos Aires.

Pero el tiempo no define siempre. “Estamos en tiempos distintos” suele decir un amigo. Otro dice que mientras el tiempo pasa, llega la experiencia y también la vanidad. Frases clichés como: "nos vemos pronto", "hace tiempo que no venía", "tengo muchos años en esto", no definen con exactitud el tiempo, ni con el mejor de los relojes. En este caso, los tiempos varían para cada quien. Cada hombre se pone su tiempo. La frase “el tiempo de Dios es perfecto” es excusa para cualquier cosa, se usa constantemente y, quizás, muchos no entienden lo que significa realmente: ¿quiere decir que tenemos que ser conformistas?, ¿que el Dios –el de cada uno- decide todo sobre la tierra? ¿O que podemos hacer lo que se nos plazca bajo la tutela de Dios? Yo no se qué significa, y, por ahora, no quiero saberlo.

Mientras miro mi reloj, me quedo con esta reflexión de Halbwachs: “llegar tarde, es reclamar el beneficio de la libertad con que se mide el tiempo, en un medio en el que no se pone gran cuidado en la exactitud”. La excusa es perfecta para burlar al gran tiempo.

Un hecho curioso me llamó la atención: la mayoría de estos hombres lleva reloj. El gaucho argentino, el gomero paraguayo, el changador y el minero boliviano, los lustrabotas, el trasformista uruguayo, todos ellos se despojaron de su ropa, pero no del reloj. Esto me lleva a pensar en la idea del tiempo, lo importante y lo descabellado del tiempo. El tiempo de uno y el del otro, el tiempo real e irreal, el de espera y el tiempo detenido en la imagen. Hace tiempo que quería hablar sobre el tiempo, de ese del que nos apropiamos en lo cotidiano.

Leí en una de las Tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin que “el día con el que comienza un calendario cumple otro oficio de acelerador histórico del tiempo. Y en el fondo es el mismo día que, en figura de días festivos, días conmemorativos, vuelve siempre. Los calendarios no cuentan, pues, el tiempo como los relojes”. Y es que no hay nada como la seguridad del reloj.

El tiempo inexorable se descubre en los rostros, en las grietas, en el moho. No hace falta tener reloj para notarlo, pero con éste sobre la muñeca, marcando el pulso, creemos que podemos dominar aquel.

Las maneras de ver el tiempo, son distintas, como dice Maurice Halbwachs: “a pesar de que un sacerdote deba decir su misa a una hora determinada, no existe previsión alguna sobre cuanto tiempo ha de llevarle el sermón”. Definitivamente, para cada uno de los hombres retratados por Zimmermann el tiempo es distinto: en las calurosas favelas de Brasil, en el frío altiplano boliviano, en los bares marginales de Uruguay, en las calles olvidadas de la provincia de Buenos Aires.

Pero el tiempo no define siempre. “Estamos en tiempos distintos” suele decir un amigo. Otro dice que mientras el tiempo pasa, llega la experiencia y también la vanidad. Frases clichés como: "nos vemos pronto", "hace tiempo que no venía", "tengo muchos años en esto", no definen con exactitud el tiempo, ni con el mejor de los relojes. En este caso, los tiempos varían para cada quien. Cada hombre se pone su tiempo. La frase “el tiempo de Dios es perfecto” es excusa para cualquier cosa, se usa constantemente y, quizás, muchos no entienden lo que significa realmente: ¿quiere decir que tenemos que ser conformistas?, ¿que el Dios –el de cada uno- decide todo sobre la tierra? ¿O que podemos hacer lo que se nos plazca bajo la tutela de Dios? Yo no se qué significa, y, por ahora, no quiero saberlo.

Mientras miro mi reloj, me quedo con esta reflexión de Halbwachs: “llegar tarde, es reclamar el beneficio de la libertad con que se mide el tiempo, en un medio en el que no se pone gran cuidado en la exactitud”. La excusa es perfecta para burlar al gran tiempo.

James Dean

Una noche

me reuní con unas amigas, sus amigos y los amigos de sus amigos, a tomarnos

unos vinos. Entre los amigos de los amigos de mis amigas, había un sujeto que

destacaba y al que, una amiga y yo, bautizamos como el James Dean latino. La

reunión transcurría entre vasos llenos y conversaciones de todo tipo. Como en

un juego, consecutivamente y según los intereses, la gente se fue moviendo de

sus lugares. En un momento, James Dean quedó frente a nosotras. Grata sorpresa

para mí, él resultó ser un amante del cine; no del mejor, pero eso no

importaba.

Una noche

me reuní con unas amigas, sus amigos y los amigos de sus amigos, a tomarnos

unos vinos. Entre los amigos de los amigos de mis amigas, había un sujeto que

destacaba y al que, una amiga y yo, bautizamos como el James Dean latino. La

reunión transcurría entre vasos llenos y conversaciones de todo tipo. Como en

un juego, consecutivamente y según los intereses, la gente se fue moviendo de

sus lugares. En un momento, James Dean quedó frente a nosotras. Grata sorpresa

para mí, él resultó ser un amante del cine; no del mejor, pero eso no

importaba.Hacía años yo había escuchado que ver tres películas a la semana permite aprender lo básico, y hasta lo más complejo de la vida. Entonces, había decidido que no importara qué estudiara, dónde o cuándo, mi academia principal sería el cine. Las citas cinematográficas abundan en mis cuadernos, en mis paredes y en mí día a día. Así como el personaje vive una transformación en la trama, yo también hago uso, y a veces abuso, de esas transformaciones. Un día soy protagonista, otro, antagonista.

Mi amiga y yo moríamos ante la vestimenta al mejor estilo de los 60 de James: chaqueta de cuero, cabello despeinado, jeans rasgados. Producto del vino, se fue creando un clima de rivalidad entre nosotras, una rivalidad amistosa. James nos retó a recordar una frase de cada una de las películas que mencionara; un juego en el que, evidentemente, mi amiga llevaba las de perder.

—Mis

favoritas son Forrest Gump... —comenzó a nombrar James.

—“La vida

es como una caja de chocolates, nunca sabes cuál te va a tocar” —respondí sin

dejarlo terminar. Parecía sorprendido.

—La

sociedad de los poetas muertos —continuó.

—“Oh

capitán, mi capitán”.

Sus dedos

iban enumerando las opciones, yo seguía con los míos la cuenta. Mi amiga tomaba

sorbos de licor sin respirar.

—Mujer

Bonita.

Dudé en

decir la única frase que recordaba, pero me lancé:

—“Pasa esta

noche conmigo, no porque te pague, sino porque quieres”.

James tragó

lento.

—Notting

Hill —dijo en voz baja.

—Es una de

mis favoritas —mentí. Lo miré a los ojos—: “Sólo soy una chica parada frente a

un chico pidiéndole que la ame”.

Él me tomó

de la mano.

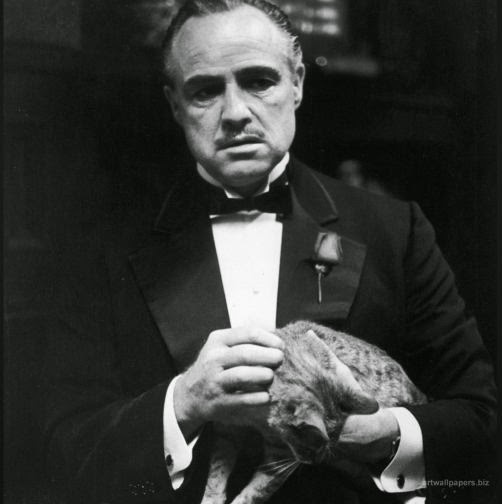

—Si me

dices alguna frase de ésta, te voy a amar toda la vida —dijo—. El Padrino.

Estaba todo dicho. Respiré

profundo. Le di un beso en la mejilla a mi amiga.

—“No es

nada personal —dije—, es cuestión de negocios”.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)