El patio

Ahora la

llamamos “la casa vieja”, pero antes se llamaba Celsa. Es la casa donde mis 20

primos y yo crecimos, aunque unos más que otros. La casa se la dejó mi abuelo

Bernardo a Mima, con los discos en la pieza, la lámpara de neón en el patio y

el televisor anaranjado, con imagen en blanco y negro, encima de la heladera.

También la mesa de fórmica verde en la cocina, donde lo vi por última vez,

antes que la muerte se lo llevara.

La casa

tenía un patio grande al que se accedía por la cocina. En él soñé una vida, mientras

veía caer los mangos del árbol de los vecinos. Los gusanos peludos también

caían, pero mi abuela Mima los quemaba antes de que pudieran picarnos. Nunca

entendí por qué nos decía, a mis primos y a mí, que los gusanos picaban, si no

tienen pico.

Ese patio

era mi todo. Ahí dejé volar los juguetes, los lanzaba hacia arriba y no los

atajaba. Por eso, mil años después, mi hermana tenía sus muñecas intactas y las

mías habían desaparecido.

Cuando el

tío Gordo trabajaba de camionero en una empresa de alimentos, guardaba en el

patio las cavas amarillas donde transportaba el pollo congelado. Con esas cajas

construíamos casas, barcos, edificios, carros. Era como un lego gigante. Podíamos pasar todo el día en el patio, pero el

regaño de Mima explotaba desde la ventana de la cocina, obligándonos a tomar un

baño y sacarnos la mugre de encima.

A Mima no

le molestaba que jugáramos, mientras no la molestáramos en su costura. Sólo se

preocupaba porque no gastáramos mucha agua cuando jugábamos con la manguera y

porque, a la hora de la cena, estuviéramos limpios. De vez en cuando, se

alteraba con alguna de mis travesuras, como aquel día que observé una avispa en

el marco de la puerta y –como si nada- me levanté la blusa y la aplasté con mi

estómago. No pensé, sólo lloré, mucho más cuando mi abuela me estrujó la herida con ajo triturado.

Ese patio

era el circo, el parque de diversiones, la escuela. Las cuerdas donde se tendía

la ropa, formaban un techo para la casa imaginaria, la malla de voleibol, las

sogas que atravesaban el pantano…

En el patio

veía salir y ocultarse el sol todos los días. -Mucho sol, ya no, salió otra

vez, se volvió a ir-. Pensaba que la razón por la que el sol “iba y venía” era

porque Dios, que vivía en el cielo, vendía carteras. Entonces cada vez que una

mujer iba a ver una cartera él iba a buscarlas en el armario de su cuarto y

prendía la luz, y cuando salía del cuarto, la apagaba. Algunos meses del año se

vendían más carteras.

Nunca se me

ocurrió preguntar por el sol, me gustaba esa idea que parecía mágica. Con todas

las cosas que tenía que hacer Dios, todavía le daba tiempo de vender carteras.

Estoy segura de que, si hubiese ido a ese patio, también se habría divertido

como mis 20 primos y yo. Amamos tanto ese patio que siempre que nos reunimos lo

recordamos.

La casa

sigue ahí, frente a “los bloques”. La recuerdo tan grande que, ahora cuando me

pierdo en la ciudad y paso por el frente, la veo muy pequeña. Se ha envejecido

sin nosotros, se ha hecho más diminuta sin mis suecos sonando por los cuartos;

más gris sin las cayenas en la esquina del jardín.

Y Dios

sigue vendiendo carteras.

No-feliz

Me cuesta

equilibrar el agua caliente y el agua fría. A veces me quemo y otras me

congelo. Mis pensamientos están en esa bibliografía del ensayo de Rilke que no

termino de asimilar ¿cuál autor dijo esto?, ¿cuál refuta aquello? La radio

canta a todo volumen, pero la melodía se confunde con el chapoteo del agua en

la bañera y con mi voz desafinada. Me escucho cantando y me doy cuenta de lo

feliz que me siento.

Repaso los

hechos: sábado, 11:30 de la noche, dos días metida en un café escribiendo un

ensayo para entregar en una semana, un amigo -de los poquísimos que tengo-

cumple años y tiene una fiesta “sin censura” a la que no voy, me duele el

estómago, producto de la desesperación con la que me comí medio kilo de pasta

verde, después de estar toda la tarde frente a la computadora. Pero me siento

absurdamente feliz.

Pienso en

las razones y vienen a mi mente diferentes rostros, la mayoría, de hombres,

incluso de algunos con los que no he salido, aún. No encuentro la razón -ni el

rostro culpable- que me produce esta sensación. Canto alto, ya no escucho la

música y desafino más. Ridículamente feliz.

No me baño

en mi baño, no duermo en mi cama, no camino por mis calles. Pienso en el regreso

y me doy cuenta de que la razón de mi presunta felicidad es el estar conciente

del largo receso. En otro país, pero lo disfruto. Cierro la ducha, me pongo mi

mono negro de todas las noches y vuelvo a mi computadora, fiel compañera que me permite poder recalcular y no-decir

la no-razón de ningún-hombre que me hace, en el fondo, no-feliz.

Descubriendo a Forrester

Me gustaría creer que William Forrester existió. Creer que fue un escritor escosés que se radicó en New York y escribió un único libro que le valió el Pulitzer: Avalon landing.

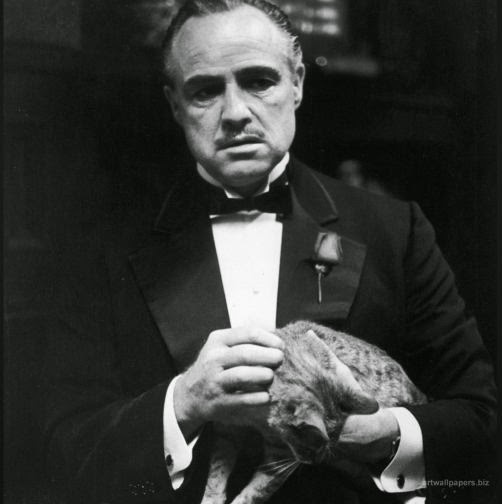

En realidad, fue sólo un personaje que construyó –muy acertadamente- Gus Van Sant, basado en la vida del enigmático escritor J.D. Salinger. Ese es el Forrester que quise conocer, el de Finding Forrester (2000), interpretado por Sean Connery.

Es una de las primeras películas en DVD que compre –original, por cierto-, cuando aún no era conciente de que me gustaba escribir. No recuerdo haber escrito nada hace unos diez años atrás y si lo hice, no creo que quiera leerlo. Seguramente sería uno de esos textos de ángeles o princesas, de mi época de adolescente soñadora y feliz.

Ahora, gracias a que no soy tan soñadora y mucho menos feliz, es que he descubierto mi pasión por la escritura y por el cine; dos maneras de vida que merodean cerca del arte, pero que son mucho más que eso.

“¿Por qué las palabras que escribimos para nosotros son mejores que las que escribimos para los demás?” se pregunta Forrester en la película. No da respuesta pero pienso que es porque debemos escribir para nosotros mismos, tal como lo dijo Rilke.

Siempre me ha gustado “coleccionar” frases. No se si sea el término correcto, pues las frases no son objetos que pueden guardarse en un caja o, en una representación posible, escribirlas en papel y guardarlas en un cajita de cartón como el primer diente del bebé primerizo. No sería lo mismo, pues la esencia no está en guardarlas, ni siquiera en decirlas, si no en recordarlas en el momento justo.

Cuando comencé a dar clases en la universidad, en el año 2001, me faltaba la principal herramienta del docente: la experiencia. Así que me valía de esa bibliografía que pasa de generación en generación –y que reproché durante mi oficio de periodista- y recurría a las frases que había escuchado antes y que se habían clavado en mi pobre memoria, como el puñal de Pedro Navaja.

Recuerdo que cuando comenzaba un curso nuevo le recordaba a mis estudiantes, por lo menos las cinco primeras clases, que para poder ser buenos periodistas debían seguir el consejo de John Lee Anderson: “Leer kilómetros, para poder escribir metros”. Todavía lo digo en algunas ocasiones.

Pero en las prácticas, siempre recurría a la mejor frase de Forrester: “Primero escribes con tu corazón, luego escribes con tu cabeza”. Hoy veo la película otra vez y descubro la segunda parte de esta frase maravillosa: “La primera clave para escribir es escribir”. Quisiera poder decirlo ahora a mis estudiantes pasados.

Si bien arrastro a la papelera el ochenta por ciento de lo que escribo, lo hago consciente de que ese es mi ejercicio diario: escribir. No es ir al gimnasio, ni hacer yoga, sacar a pasear al perro, o ver la novela todas las noches; no, es simplemente escribir.

Se trata de “arrancar un verbo al silencio” como lo dijo Barthes. “Los escritores escriben para que los lectores lean”, dijo Forrester. “Escribir para ejercitar la mente y el corazón”, digo yo.

A esto puedo agregar –muy sabiamente- que, en este nivel, donde se escribe para uno mismo, y los pocos que te leen son tus amigos, el ejercicio se convierte en diversión. Cada frase es como una montaña rusa.

“A veces, el simple ritmo de escribir, nos lleva de la página uno a la dos” le dice Forrester a Jamal Wallace cuando lo sienta frente a su vieja máquina oxidada para que comience el ejercicio. Yo espero que me lleve a la próxima entrada de este blog.

En realidad, fue sólo un personaje que construyó –muy acertadamente- Gus Van Sant, basado en la vida del enigmático escritor J.D. Salinger. Ese es el Forrester que quise conocer, el de Finding Forrester (2000), interpretado por Sean Connery.

Es una de las primeras películas en DVD que compre –original, por cierto-, cuando aún no era conciente de que me gustaba escribir. No recuerdo haber escrito nada hace unos diez años atrás y si lo hice, no creo que quiera leerlo. Seguramente sería uno de esos textos de ángeles o princesas, de mi época de adolescente soñadora y feliz.

Ahora, gracias a que no soy tan soñadora y mucho menos feliz, es que he descubierto mi pasión por la escritura y por el cine; dos maneras de vida que merodean cerca del arte, pero que son mucho más que eso.

“¿Por qué las palabras que escribimos para nosotros son mejores que las que escribimos para los demás?” se pregunta Forrester en la película. No da respuesta pero pienso que es porque debemos escribir para nosotros mismos, tal como lo dijo Rilke.

Siempre me ha gustado “coleccionar” frases. No se si sea el término correcto, pues las frases no son objetos que pueden guardarse en un caja o, en una representación posible, escribirlas en papel y guardarlas en un cajita de cartón como el primer diente del bebé primerizo. No sería lo mismo, pues la esencia no está en guardarlas, ni siquiera en decirlas, si no en recordarlas en el momento justo.

Cuando comencé a dar clases en la universidad, en el año 2001, me faltaba la principal herramienta del docente: la experiencia. Así que me valía de esa bibliografía que pasa de generación en generación –y que reproché durante mi oficio de periodista- y recurría a las frases que había escuchado antes y que se habían clavado en mi pobre memoria, como el puñal de Pedro Navaja.

Recuerdo que cuando comenzaba un curso nuevo le recordaba a mis estudiantes, por lo menos las cinco primeras clases, que para poder ser buenos periodistas debían seguir el consejo de John Lee Anderson: “Leer kilómetros, para poder escribir metros”. Todavía lo digo en algunas ocasiones.

Pero en las prácticas, siempre recurría a la mejor frase de Forrester: “Primero escribes con tu corazón, luego escribes con tu cabeza”. Hoy veo la película otra vez y descubro la segunda parte de esta frase maravillosa: “La primera clave para escribir es escribir”. Quisiera poder decirlo ahora a mis estudiantes pasados.

Si bien arrastro a la papelera el ochenta por ciento de lo que escribo, lo hago consciente de que ese es mi ejercicio diario: escribir. No es ir al gimnasio, ni hacer yoga, sacar a pasear al perro, o ver la novela todas las noches; no, es simplemente escribir.

Se trata de “arrancar un verbo al silencio” como lo dijo Barthes. “Los escritores escriben para que los lectores lean”, dijo Forrester. “Escribir para ejercitar la mente y el corazón”, digo yo.

A esto puedo agregar –muy sabiamente- que, en este nivel, donde se escribe para uno mismo, y los pocos que te leen son tus amigos, el ejercicio se convierte en diversión. Cada frase es como una montaña rusa.

“A veces, el simple ritmo de escribir, nos lleva de la página uno a la dos” le dice Forrester a Jamal Wallace cuando lo sienta frente a su vieja máquina oxidada para que comience el ejercicio. Yo espero que me lleve a la próxima entrada de este blog.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)