el gringo

Fui de las

últimas personas en entrar al Buquebus. Un viernes por la tarde es común que

cientos de personas se embarquen y atraviesen la frontera entre Argentina y

Uruguay por la línea marrón y tranquila del Río de La Plata.

Como pude,

me acomodé en una silla frente a una de las ventanas que dan al exterior. Ahí

podría ver las aguas moviéndose lentamente al ritmo de “Perdóname” que

Camilo Sesto cantaba en mis audífonos, un clásico. Dos ventanas más allá había

un “tipo”. Sí, de esos que llamamos “el tipo”. Un príncipe azul:

pelón, brazos tatuados, bermudas y sandalias. Tenía ojos verdes, pero eso

lo obvié en medio de sus otros atributos. Entre nosotros, dos señoras recién

peluqueadas hojeaban revistas de farándula. “De viuda a la mafia” se leía

en el titular amarillo acompañando la foto de un rostro sonriente e inyectado

de botox.

El

gringo me miraba de vez en cuando. Yo, con disimulo, trataba de observarlo

para no perder detalle de su porte. Entonces me fijé en el lunar cerca de los

labios, en las pequeñas patas de gallo que se asomaban de sus pómulos quemados

por el sol y descubrían sus cuarenta o más años, y en un tatuaje

tribal que se escapa de la bermuda en una de sus piernas.

Cuando

nuestras miradas se encontraban, yo bajaba la mía y volvía a mi lectura, un

libro de crónicas de Gustavo Valle que el propio autor me había

regalado semanas antes. Eran crónicas de diferentes ciudades en las que los

personajes vivían interesantes aventuras. En esas páginas, yo me imaginaba las

mías con el gringo. Así, arrullada por el vaivén de la marea, me trasladaba a

las calles de un Madrid veraniego donde comíamos caracoles entre

risas y deseos incontrolados. Después, bailábamos tiernamente en

el subterráneo de París, escuchando el jazz que entonan apasionados

músicos callejeros. Más tarde, allí mismo en el buque, luego de mirarnos por

encima de las cabelleras recién arregladas, disimulábamos ir al baño, y en un

arrebato besaba locamente mi pecho, hasta que alguien nos interrumpía.

“Señores

pasajeros, en breves minutos arribaremos al puerto de Colonia, Uruguay” dijo

una voz chillona, y volví a la silla frente a la ventana. Con una última

mirada, el gringo recorrió mi cuerpo acalorado desde la cintura hasta mis

labios. Esta vez no desvié la mía. Me sonrió, se volteó y se fue caminando,

dejando un espacio vacío. Detrás quedó el río marrón y revuelto. Nerviosa, como

si alguien leyera mis pensamientos, observé sus pantorrillas de nadador que

desaparecían entre la gente apresurada por desembarcar. Recogí mi bolso, guardé

el libro de crónicas y seguí mi camino.

La verdad,

no sé si era gringo. No le hablé, ni le escuché palabra alguna durante esa

hora de viaje. Crecí con la maniática idea de que todos los rubios

altos de ojos verdes son gringos. Nunca me gustaron, pero este

hombre que me miraba desde lejos me había conquistado para siempre.

Bajé al puerto y sentí la brisa del río con el placer de

estar preñada de indecencia.

Súperman

En estas

aventuras en las que me asumo queriendo escribir un poco mejor, tratando

de leer mejores libros, o recordar mejor

los autores cuyos nombres olvido, me doy cuenta que tengo una memoria

descontro-ladamente selectiva. Puedo recordar perfectamente los nombres de las

calles, pero me pierdo en la esquina al bajarme del autobús. Puedo retener los

diálogos de una escena de una película y olvidar el nombre de los actores.

Puedo recordar detalles mínimos de un encuentro, la fecha, la hora, el color de

mi ropa interior, y olvidar alguna promesa que hice antes del amanecer.

Por insistencia de mi madre fui a ver al doctor Perozo, experto en asuntos de la memoria. Me recomendó que tomara Donepezil para tratar mi patología. También, por insistencia de mi amiga Luz, fui a ver una terapeuta espiritual, una bruja en realidad, y me encomendó que me bañara todos los días, por dos semanas, con ramas de romero, pues estimula el corazón y –según ella- por allí es que “se cuelan todos los males”.

Hace varios días me encontré con Isa, una amiga de la universidad, a la que no veía desde nuestra graduación. Le comenté mi padecimiento y me explicó que a ella le había sucedido lo mismo, situación que había afectado significativamente su trabajo, pues, como asistente a la presidencia de una compañía muy importante, tenía que recordar mucha información. Isa lo resolvió fácil. En un viaje que hizo a España, un tipo guapo y ebrio en un bar le dijo que lo que tenía que hacer era recontar. Recontar las parejas que había tenido, los libros que había leído, la cantidad de pares de zapatos que guardaba en su clóset, las veces que había viajado y las millas que había acumulado. Según ella, ese ejercicio de reconteo le había servido para recordar detalles. Mejor aún, para no olvidarlos.

Entonces recordé –esta vez sí- cuando comencé a ser librera y un viejo amigo me aconsejó que leyera todos los días los lomos de los libros ordenados por orden alfabético en la estantería. Poco a poco, leyendo y releyendo, sería más fácil recordar dónde estaba ubicado un título cuando algún cliente preguntara por él. Agradecí entonces a Isa por el consejo. Olvidé el Donepezil y las ramas de romero, y me dispuse a recontar. Sebastián, Gerardo, Carlos Alberto... Cien años de soledad, Madame Bovary, La loca de la casa… Aruba, tres veces; Montevideo, dos veces; Sao Paulo…

Un día, contando sobre la teoría del reconteo en una reunión familiar, mi sobrino de siete años levantó la voz y dijo que a él no se le olvidaba nada porque siempre recordaba los nombres de todos los superhéroes. Apelando a la inocente sabiduría, pensé en recontar esos hombres que con capa, o sin ella, terminan siempre haciéndome feliz. Incluso podría incluir algunos personajes “reales” que alguna vez vi con ojos de coprotagonista en apuros.

Pensé y repensé, conté y reconté. La verdad, sólo recordé uno: Supermán. A los demás, reales o no, los he olvidado.

*Obra Grégoire Guillemin / Ver en Muu+

Por insistencia de mi madre fui a ver al doctor Perozo, experto en asuntos de la memoria. Me recomendó que tomara Donepezil para tratar mi patología. También, por insistencia de mi amiga Luz, fui a ver una terapeuta espiritual, una bruja en realidad, y me encomendó que me bañara todos los días, por dos semanas, con ramas de romero, pues estimula el corazón y –según ella- por allí es que “se cuelan todos los males”.

Hace varios días me encontré con Isa, una amiga de la universidad, a la que no veía desde nuestra graduación. Le comenté mi padecimiento y me explicó que a ella le había sucedido lo mismo, situación que había afectado significativamente su trabajo, pues, como asistente a la presidencia de una compañía muy importante, tenía que recordar mucha información. Isa lo resolvió fácil. En un viaje que hizo a España, un tipo guapo y ebrio en un bar le dijo que lo que tenía que hacer era recontar. Recontar las parejas que había tenido, los libros que había leído, la cantidad de pares de zapatos que guardaba en su clóset, las veces que había viajado y las millas que había acumulado. Según ella, ese ejercicio de reconteo le había servido para recordar detalles. Mejor aún, para no olvidarlos.

Entonces recordé –esta vez sí- cuando comencé a ser librera y un viejo amigo me aconsejó que leyera todos los días los lomos de los libros ordenados por orden alfabético en la estantería. Poco a poco, leyendo y releyendo, sería más fácil recordar dónde estaba ubicado un título cuando algún cliente preguntara por él. Agradecí entonces a Isa por el consejo. Olvidé el Donepezil y las ramas de romero, y me dispuse a recontar. Sebastián, Gerardo, Carlos Alberto... Cien años de soledad, Madame Bovary, La loca de la casa… Aruba, tres veces; Montevideo, dos veces; Sao Paulo…

Un día, contando sobre la teoría del reconteo en una reunión familiar, mi sobrino de siete años levantó la voz y dijo que a él no se le olvidaba nada porque siempre recordaba los nombres de todos los superhéroes. Apelando a la inocente sabiduría, pensé en recontar esos hombres que con capa, o sin ella, terminan siempre haciéndome feliz. Incluso podría incluir algunos personajes “reales” que alguna vez vi con ojos de coprotagonista en apuros.

Pensé y repensé, conté y reconté. La verdad, sólo recordé uno: Supermán. A los demás, reales o no, los he olvidado.

*Obra Grégoire Guillemin / Ver en Muu+

San Antonio

Esta mañana

me desperté pensando en una excusa para no ir ese seminario al que me inscribí hace un mes. En treinta días el

entusiasmo se pierde. Esta mañana ya lo he perdido todo. Me medio desperté y

revisé la prensa digital: 26 grados de temperatura y 23 de sensación

térmica; dos policías federales allanaron una casa en Villa Devoto y

encontraron al temido violador de Belgrano y hasta ahora 12 mujeres

han declarado en su contra, el dólar se ha mantenido los últimos días, y ya

está a la venta el nuevo disco de Dave Matthews Band: Big Whiskey and the Groo Grux King. Se me hizo tarde. Tomé un café,

prendí una velita al San Antonio ubicado estratégicamente en mi

cocina, y corrí a tomar el tren.

Me entusiasmé de nuevo al llegar al Centro Cultural San Martín. Los rostros nuevos me emocionan, me invitan a la aventura. Algunos son muy blancos y serios, otros más morenos y amables. Los lentes redondos están de moda, al igual que el botox. Escogí un asiento en la parte de atrás del auditorio pensando en escapar cuando las tripas anunciaran la hora del almuerzo. Con el café en mi estómago y la velita prendida a San Antonio, me dispuse a aprovechar mi día. Menos de diez minutos después comencé a buscar entre las nucas alguna conocida. A la derecha, dos filas más adelante, encontré una mirada que reclamaba mi atención. Me sonrió, disimulé, coqueteé. Me parecía que conocía al personaje. Esos ojitos oscuros, la sonrisa pícara, y las canas que hacían su aura enigmática. El hombre más interesante que he visto en los últimos días, pensé, olvidando la promesa de “no engancharme” que había hecho semanas antes.

Dos horas después, luego de varias intervenciones a las que no presté atención, me encontré con esa mirada nuevamente en el bululú del break. Todos querían café, también él, también yo. Lo esquivé, siguiendo el manual de tácticas aprendido desde el colegio. Sabía que había visto antes ese rostro que me perseguía entre la multitud hambrienta. Quizás me lo había encontrado en otros seminarios tan aburridos como este. Quizás lo había entrevistado alguna vez en mis andanzas laborales . O quizás lo había conocido una de esas tantas noches locas, y ya sus manos habían descubierto mis pudores.

La tarde pasó rápida. Un orador tras otro. Una mirada tras otra, cruzándose, despertando deseos. Última ponencia. Tomé mi bolso y me dispuse a salir por la puerta de atrás. Caminé lento haciendo tiempo para encontrármelo, por casualidad, en algún rincón. Di la vuelta al pilar donde se ubicaba el café y me lo topé de frente. Examiné sus ojos. Quiso hablarme, pero me di la vuelta violentamente. Lo recordé, muy a mi pesar. Era J, el hombre por el que K había dejado a N. K era la mujer por la que N me había dejado a mí. Cuadro cerrado a lo Tarantino. Llegué a mi casa y apagué la vela a San Antonio.

Me entusiasmé de nuevo al llegar al Centro Cultural San Martín. Los rostros nuevos me emocionan, me invitan a la aventura. Algunos son muy blancos y serios, otros más morenos y amables. Los lentes redondos están de moda, al igual que el botox. Escogí un asiento en la parte de atrás del auditorio pensando en escapar cuando las tripas anunciaran la hora del almuerzo. Con el café en mi estómago y la velita prendida a San Antonio, me dispuse a aprovechar mi día. Menos de diez minutos después comencé a buscar entre las nucas alguna conocida. A la derecha, dos filas más adelante, encontré una mirada que reclamaba mi atención. Me sonrió, disimulé, coqueteé. Me parecía que conocía al personaje. Esos ojitos oscuros, la sonrisa pícara, y las canas que hacían su aura enigmática. El hombre más interesante que he visto en los últimos días, pensé, olvidando la promesa de “no engancharme” que había hecho semanas antes.

Dos horas después, luego de varias intervenciones a las que no presté atención, me encontré con esa mirada nuevamente en el bululú del break. Todos querían café, también él, también yo. Lo esquivé, siguiendo el manual de tácticas aprendido desde el colegio. Sabía que había visto antes ese rostro que me perseguía entre la multitud hambrienta. Quizás me lo había encontrado en otros seminarios tan aburridos como este. Quizás lo había entrevistado alguna vez en mis andanzas laborales . O quizás lo había conocido una de esas tantas noches locas, y ya sus manos habían descubierto mis pudores.

La tarde pasó rápida. Un orador tras otro. Una mirada tras otra, cruzándose, despertando deseos. Última ponencia. Tomé mi bolso y me dispuse a salir por la puerta de atrás. Caminé lento haciendo tiempo para encontrármelo, por casualidad, en algún rincón. Di la vuelta al pilar donde se ubicaba el café y me lo topé de frente. Examiné sus ojos. Quiso hablarme, pero me di la vuelta violentamente. Lo recordé, muy a mi pesar. Era J, el hombre por el que K había dejado a N. K era la mujer por la que N me había dejado a mí. Cuadro cerrado a lo Tarantino. Llegué a mi casa y apagué la vela a San Antonio.

Acabo de mundo

MARÍA

GRACIA es una niña hiperactiva. No para de hablar ni de saltar en el asiento

trasero del carro. A su lado, su abuela lleva una taza con sopa caliente. María

Gracia se mueve tanto que, sin darse cuenta, mete su larga cola de cabello en

la sopa. Regaño de la abuela. A María Gracia le da asco tener su pelo negro

lleno de grasa. Al llegar a casa deberá lavarse la cabeza. Más tarde, María Gracia

habla y juega entre los adultos, la regañan otra vez. Mientras tanto, el perro

de la casa le lame la cola de cabello y saborea con gusto la sopa de costilla.

EL PROFESOR DE ARTE

intenta explicar la repercusión de las vanguardias en la historia del arte. Intenta:

lo que hace es divagar. -Disculpen si estoy algo disperso –dice- pero eso pasa

con textos que uno no conoce bien, que son recién leídos. No sólo se justifica

descaradamente, sino que espera respuesta de sus alumnos de postgrado

anonadados ante tal pedagogía.

LUCIO es un

profesor tímido pero talentoso. Recorre toda la universidad buscando un

escáner. Pasa por el pasillo con sus jeans grandes bien amarrados por encima de

la cintura. Llega al departamento que necesita, el Centro de Diseño Gráfico,

una oficina que recuerda una boutique de mall donde se muestran algunos

trabajos-objetos-artísticos de profesores y estudiantes. Lucio muestra una

carpeta y dice: -Hola, tengo todas estas cartas, necesito escanearlas pero sólo

tengo esto para guardar la información. Ante los ojos asombrados de los

diseñadores fashion, saca del bolsillo

de su camisa un disquete 3 ½.

LA SEÑORA

tiene toda la mañana en el banco. Ansiosa, envía y recibe mensajes en su

celular. El vigilante se acerca y, mientras señala un aviso ubicado a la

derecha, le dice que está prohibido usar

el teléfono celular. Ella, sin mirarlo, asienta con la cabeza. El vigilante

vuelve a su recorrido y la señora, como si nada, sigue la tertulia con el

pequeño teclado. Quizás no sabe que los teléfonos móviles tienen una opción de “vibrar”

para estos casos. Pero es que, ni por decencia, le baja el volumen al

aparatito.

Perorata de domingo

Me siento

frente a mi computadora a escribir, pero no sé de qué. Es uno de esos días en

los que las ideas no terminan de salir de mi cabeza.

¿Sobre qué

escribo? Es un lindo domingo de primavera con 20 grados de temperatura y un

solcito que hace crecer las rosas de la única planta que tengo en mi balcón.

Leo que murió Mercedes Sosa. Internet está cargado de videos de “La Negra”,

todos dicen “gracias a la vida”, se lamentan como si la hubieran conocido. Eso

sólo lo logran los grandes, los importantes. Lo mismo pasó con Michael Jackson

y Benedetti, todos lloraron.

Escucho en

la radio una canción de Ricardo Montaner, Volver.

Pienso en escribir sobre la canción, o mejor sobre la telenovela de la que es

tema principal. No, mejor sobre el actor de la telenovela que es pareja de

Cecilia Roth. No, mejor sobre ella y su actuación en una serie de televisión, o

sobre sus películas. Almodóvar, cine español, las madres, la locura. Caigo en temas

recurrentes.

Vuelvo a la

radio, habla el locutor y hace una cuña, Alto Palermo y la revista Shop sortean

un viaje a Margarita. Los argentinos viajan a Margarita, es bueno que conozcan

una playa caribeña. Puedo escribir sobre playas, la Península de Paraguaná, sus

costas vírgenes en el Cabo de San Román. Escribir sobre los viajes, de cuando

una se hizo pupú en la carpa, de cuando a otro lo rozó una aguamala y le dolió

mucho, se orinó encima. Las playas de noche. Alguien me envió un video de

Coldplay, Yellow, con el mensaje

“recuerdo las noches en la playa”. La música, la playa. Puedo escribir sobre

noches que parecen eternas con gente que parece eterna, sobre los amores

eternos. No. Los amores no son eternos. Sólo algunos, el cine, la música, los

libros, los hijos, supongo. La familia.

Algo sobre

la familia, sobre la que tengo, maravillosa; sobre la que quiero tener,

inconclusa. Sobre los cuentos inconclusos que quiero publicar, que no son míos.

Escribir sobre lo que no es mío sino de otros, sobre algunos hombres que no son

míos y son de otras. Mejor no. Puedo escribir sobre hombres, en general. Sobre

su manera de mirar, sobre sus piernas pesadas y sus pelos grasosos, o sobre

cómo hacen creer a algunas mujeres que les pertenecen. No. Hablar de hombres no

es original.

Puedo

escribir sobre cualquier cosa, mientras se queman las arepas del desayuno y

sigo pensando sobre qué escribir. Pienso, pienso: la muerte, la música, el

cine, la playa, los hombres, los temas recurrentes. Mi vida recurrente y las

ideas absurdas en mi cabeza.

El diablo volvió

Cuando era

adolescente soñaba que un ángel bajaba del cielo y me besaba con dulzura.

Ahora, después de muchas idas y venidas, sueño que el diablo sube desde el

infierno y me hace el amor. Mis amigas más religiosas y respetables se escandalizan

con esta idea, pero la verdad es que

creo en el diablo. No en ese personaje castigador que vive debajo de la tierra

y quiere cocinarnos en una paila gigante, sino en el ser misterioso y sensual que

ronda mis recuerdos y mis anhelos más atrevidos.

Cuando era

niña y vivía en la casa vieja, algunas noches mis primos y yo veíamos un perro

negro que se paraba en lo alto de un montículo de tierra que había en un

terreno al frente de la casa. Nos asustábamos, claro, pero mayor era el susto

cuando mi abuela decía que ese perro era el diablo, y que, obviamente, vendría a

llevarnos si nos portábamos mal. Esa imagen me acompañó toda la vida.

Ahora lo

veo en muchas partes. Hacía tiempo que no pensaba en él, pero justo en estos

días lo vi representado de manera muy hermosa en una pintura de colores grises,

con ojos grandes y achinados, labios prominentes, y sus respectivos cachos.

Al diablo

lo tengo presente en muchos recuerdos. Lo veo en el moreno con el tatuaje de

dragón en el brazo, en el viajero con piernas de futbolista, en el músico que

no volvió, en el amante del cine que disimula ser normal y en el fotógrafo con

el que sueño.

Este diablo

me persigue y me abandona. Va y viene. Sigiloso, siempre marcando su

territorio. No sé si estuvo rondando por mi casa anoche, pero esta mañana

amanecí con un moretón en mi barbilla. Juro, por mi vida, que dormí sola.

El perro de Manolo

A Ysabel Carolina

Toda la

universidad, completa, tenía sólo seis salones de clases en un bloque, otros

ubicados en espacios externos, y un gran edificio en construcción al que, como

estudiantes, nunca vimos terminado. Siempre la llamé “la construcción”, aun

cuando, seis años después de graduada, regresé a trabajar y seguí conviviendo

en ese edificio gris, a medio terminar.

De la vieja edificación quedaron muchas

historias: asaltos con pistola, amores furtivos, violaciones, intentos de

suicidio, declaraciones perversas, juramentos de amistad, secretos censurables

e historias como ésta.

En aquel

entonces, la vida académica se desarrollaba en un espacio más antiguo y pequeño

que simulaba una escuela rural, y donde se destacaba –justo en medio de los

salones oscuros- un lugar al que tristemente llamábamos “cafetín”. Atendido por

Manolo, un hombre no muy mayor y amargado de poco afecto por la limpieza,

circulaban alegremente varios perros pulgosos que le hacían compañía.

Lo único

que vendía Manolo eran una empanadas de carne grasientas que freían siempre en

el mismo aceite y gaseosas de todos los sabores que uno mismo escogía de dos

cavas corroídas por el tiempo. Por la tardecita, el olor a aceite quemado que

despedía el lugar era insoportable. Los perros daban vueltas alrededor de la

cocina mientras se rascaban las pulgas. Manolo leía el periódico en la puerta trasera

y se quejaba con los estudiantes por la mala situación en la que vivía. Casi

nadie comía ahí, pero a veces, entre el apuro de una clase y otra, no había más

remedio.

Una mañana

Carolina compró tres empanadas de carne y una frescolita. Salió del mugriento

local enrejado, caminó por el pasillo y se sentó en una banca. Puso la botella

de gaseosa Frescolita y la bolsita aceitosa a un lado, mientras guardaba algo en su

cartera. Audaz y sigiloso como un ladrón, un perro salió del cafetín, caminó

por el pasillo, pasó junto a la banca y con su hocico agarró la bolsa de las

empanadas y se la llevó. Sin prisa, caminó hacia la construcción y devoró su

desayuno, con bolsa y todo. Soportando la burla y el hambre, Carolina se

conformó con la Frescolita y su disgusto.

La excusa del tiempo

Marcos Zimmermann, expuso en el Palais de Glase de Buenos Aires una muestra de fotografía titulada Desnudos sudamericanos. Son retratos de hombres desnudos instalados en sus propios mundos. No son modelos, sino trabajadores que posan sin el menor pudor. Son cuerpos al descubierto: jóvenes y viejos, blancos y morenos, delgados y gordos, algunos ajados, otros quemados por el sol, lampiños o tatuados. Son hombres que viven en lugares marginales o en el campo y cuyo trabajo se refleja en sus rostros y en sus manos, aunque lo más atractivo de la propuesta sea la variedad de penes expuesta ante ojos sorprendidos, no por los penes en sí, si no por la ruptura entre la desnudez liberal y el contexto marginal que ofrece la estética de Zimmermann.

Un hecho curioso me llamó la atención: la mayoría de estos hombres lleva reloj. El gaucho argentino, el gomero paraguayo, el changador y el minero boliviano, los lustrabotas, el trasformista uruguayo, todos ellos se despojaron de su ropa, pero no del reloj. Esto me lleva a pensar en la idea del tiempo, lo importante y lo descabellado del tiempo. El tiempo de uno y el del otro, el tiempo real e irreal, el de espera y el tiempo detenido en la imagen. Hace tiempo que quería hablar sobre el tiempo, de ese del que nos apropiamos en lo cotidiano.

Leí en una de las Tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin que “el día con el que comienza un calendario cumple otro oficio de acelerador histórico del tiempo. Y en el fondo es el mismo día que, en figura de días festivos, días conmemorativos, vuelve siempre. Los calendarios no cuentan, pues, el tiempo como los relojes”. Y es que no hay nada como la seguridad del reloj.

El tiempo inexorable se descubre en los rostros, en las grietas, en el moho. No hace falta tener reloj para notarlo, pero con éste sobre la muñeca, marcando el pulso, creemos que podemos dominar aquel.

Las maneras de ver el tiempo, son distintas, como dice Maurice Halbwachs: “a pesar de que un sacerdote deba decir su misa a una hora determinada, no existe previsión alguna sobre cuanto tiempo ha de llevarle el sermón”. Definitivamente, para cada uno de los hombres retratados por Zimmermann el tiempo es distinto: en las calurosas favelas de Brasil, en el frío altiplano boliviano, en los bares marginales de Uruguay, en las calles olvidadas de la provincia de Buenos Aires.

Pero el tiempo no define siempre. “Estamos en tiempos distintos” suele decir un amigo. Otro dice que mientras el tiempo pasa, llega la experiencia y también la vanidad. Frases clichés como: "nos vemos pronto", "hace tiempo que no venía", "tengo muchos años en esto", no definen con exactitud el tiempo, ni con el mejor de los relojes. En este caso, los tiempos varían para cada quien. Cada hombre se pone su tiempo. La frase “el tiempo de Dios es perfecto” es excusa para cualquier cosa, se usa constantemente y, quizás, muchos no entienden lo que significa realmente: ¿quiere decir que tenemos que ser conformistas?, ¿que el Dios –el de cada uno- decide todo sobre la tierra? ¿O que podemos hacer lo que se nos plazca bajo la tutela de Dios? Yo no se qué significa, y, por ahora, no quiero saberlo.

Mientras miro mi reloj, me quedo con esta reflexión de Halbwachs: “llegar tarde, es reclamar el beneficio de la libertad con que se mide el tiempo, en un medio en el que no se pone gran cuidado en la exactitud”. La excusa es perfecta para burlar al gran tiempo.

Un hecho curioso me llamó la atención: la mayoría de estos hombres lleva reloj. El gaucho argentino, el gomero paraguayo, el changador y el minero boliviano, los lustrabotas, el trasformista uruguayo, todos ellos se despojaron de su ropa, pero no del reloj. Esto me lleva a pensar en la idea del tiempo, lo importante y lo descabellado del tiempo. El tiempo de uno y el del otro, el tiempo real e irreal, el de espera y el tiempo detenido en la imagen. Hace tiempo que quería hablar sobre el tiempo, de ese del que nos apropiamos en lo cotidiano.

Leí en una de las Tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin que “el día con el que comienza un calendario cumple otro oficio de acelerador histórico del tiempo. Y en el fondo es el mismo día que, en figura de días festivos, días conmemorativos, vuelve siempre. Los calendarios no cuentan, pues, el tiempo como los relojes”. Y es que no hay nada como la seguridad del reloj.

El tiempo inexorable se descubre en los rostros, en las grietas, en el moho. No hace falta tener reloj para notarlo, pero con éste sobre la muñeca, marcando el pulso, creemos que podemos dominar aquel.

Las maneras de ver el tiempo, son distintas, como dice Maurice Halbwachs: “a pesar de que un sacerdote deba decir su misa a una hora determinada, no existe previsión alguna sobre cuanto tiempo ha de llevarle el sermón”. Definitivamente, para cada uno de los hombres retratados por Zimmermann el tiempo es distinto: en las calurosas favelas de Brasil, en el frío altiplano boliviano, en los bares marginales de Uruguay, en las calles olvidadas de la provincia de Buenos Aires.

Pero el tiempo no define siempre. “Estamos en tiempos distintos” suele decir un amigo. Otro dice que mientras el tiempo pasa, llega la experiencia y también la vanidad. Frases clichés como: "nos vemos pronto", "hace tiempo que no venía", "tengo muchos años en esto", no definen con exactitud el tiempo, ni con el mejor de los relojes. En este caso, los tiempos varían para cada quien. Cada hombre se pone su tiempo. La frase “el tiempo de Dios es perfecto” es excusa para cualquier cosa, se usa constantemente y, quizás, muchos no entienden lo que significa realmente: ¿quiere decir que tenemos que ser conformistas?, ¿que el Dios –el de cada uno- decide todo sobre la tierra? ¿O que podemos hacer lo que se nos plazca bajo la tutela de Dios? Yo no se qué significa, y, por ahora, no quiero saberlo.

Mientras miro mi reloj, me quedo con esta reflexión de Halbwachs: “llegar tarde, es reclamar el beneficio de la libertad con que se mide el tiempo, en un medio en el que no se pone gran cuidado en la exactitud”. La excusa es perfecta para burlar al gran tiempo.

James Dean

Una noche

me reuní con unas amigas, sus amigos y los amigos de sus amigos, a tomarnos

unos vinos. Entre los amigos de los amigos de mis amigas, había un sujeto que

destacaba y al que, una amiga y yo, bautizamos como el James Dean latino. La

reunión transcurría entre vasos llenos y conversaciones de todo tipo. Como en

un juego, consecutivamente y según los intereses, la gente se fue moviendo de

sus lugares. En un momento, James Dean quedó frente a nosotras. Grata sorpresa

para mí, él resultó ser un amante del cine; no del mejor, pero eso no

importaba.

Una noche

me reuní con unas amigas, sus amigos y los amigos de sus amigos, a tomarnos

unos vinos. Entre los amigos de los amigos de mis amigas, había un sujeto que

destacaba y al que, una amiga y yo, bautizamos como el James Dean latino. La

reunión transcurría entre vasos llenos y conversaciones de todo tipo. Como en

un juego, consecutivamente y según los intereses, la gente se fue moviendo de

sus lugares. En un momento, James Dean quedó frente a nosotras. Grata sorpresa

para mí, él resultó ser un amante del cine; no del mejor, pero eso no

importaba.Hacía años yo había escuchado que ver tres películas a la semana permite aprender lo básico, y hasta lo más complejo de la vida. Entonces, había decidido que no importara qué estudiara, dónde o cuándo, mi academia principal sería el cine. Las citas cinematográficas abundan en mis cuadernos, en mis paredes y en mí día a día. Así como el personaje vive una transformación en la trama, yo también hago uso, y a veces abuso, de esas transformaciones. Un día soy protagonista, otro, antagonista.

Mi amiga y yo moríamos ante la vestimenta al mejor estilo de los 60 de James: chaqueta de cuero, cabello despeinado, jeans rasgados. Producto del vino, se fue creando un clima de rivalidad entre nosotras, una rivalidad amistosa. James nos retó a recordar una frase de cada una de las películas que mencionara; un juego en el que, evidentemente, mi amiga llevaba las de perder.

—Mis

favoritas son Forrest Gump... —comenzó a nombrar James.

—“La vida

es como una caja de chocolates, nunca sabes cuál te va a tocar” —respondí sin

dejarlo terminar. Parecía sorprendido.

—La

sociedad de los poetas muertos —continuó.

—“Oh

capitán, mi capitán”.

Sus dedos

iban enumerando las opciones, yo seguía con los míos la cuenta. Mi amiga tomaba

sorbos de licor sin respirar.

—Mujer

Bonita.

Dudé en

decir la única frase que recordaba, pero me lancé:

—“Pasa esta

noche conmigo, no porque te pague, sino porque quieres”.

James tragó

lento.

—Notting

Hill —dijo en voz baja.

—Es una de

mis favoritas —mentí. Lo miré a los ojos—: “Sólo soy una chica parada frente a

un chico pidiéndole que la ame”.

Él me tomó

de la mano.

—Si me

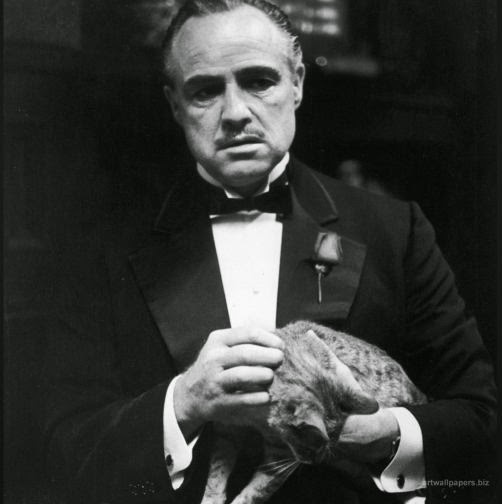

dices alguna frase de ésta, te voy a amar toda la vida —dijo—. El Padrino.

Estaba todo dicho. Respiré

profundo. Le di un beso en la mejilla a mi amiga.

—“No es

nada personal —dije—, es cuestión de negocios”.

Carnaval en Potreritos

Si hay algo bueno en los pueblos, son las fiestas. Los pueblos mantienen el aura de esa conciencia mítica que han perdido las ciudades, el mito puesto en la alegría y en la celebración. Por eso, hoy, en todo el mundo, las costumbres y ritos pueblerinos se mantienen más que en las grandes urbes. Si hay algo bueno en Potreritos, es el carnaval. En

En mi niñez, adoraba los carnavales en Potreritos. No por las fiestas, los disfraces o los días libres, sino por los juegos de “agua”. Mis primos, mis hermanas y yo, solíamos divertirnos tanto, que hasta los “malos juegos”, acompañados siempre del regaño de Tía Neida, eran un delirio.

Lo más divertido del carnaval era bañar a otro con agua, bien sea con baldes llenos, vejigas, tripas de caucho o lo primero que teníamos en la mano. Pero en el pueblo más alejado de

A pesar de que había un pacto de no jugar con quien no quería y no bañarnos dentro de la casa, siempre terminábamos empapados. Por las calles, se veían pasar grupos de muchachos con baldes de agua y paquetes de harina… ¿para qué? para dejar la cabeza de la víctima hecha un “mazacote”. Después que te echaban todo el agua y entre varios revolvían la harina en tu cabello, se despedían diciendo “mañana traemos el guiso” (aludiendo a la masa para las hallacas)

Una vez a mis primas y a mí se nos ocurrió mojar a unos pescadores. Salimos corriendo, pero uno frotó sus manos en las redes que llevaba en una carretilla, me persiguió y estrujó sus manos en mi cabeza… estuve tres días sin poder quitarme el olor a pescado. A pesar de los malos olores, las horas bajo la ducha tratando de sacar la harina, o los regaños, eran días maravillosos. El carnaval siempre fue mi mejor travesura.

Un año, mi prima Zorena se llevó el peor de los baños. Cuando podía, Tía Neida nos recordaba, con cara de pocos amigos, que no podíamos jugar dentro de la casa, así que mi primo Marcos y yo, ideamos un plan: saldríamos de la casa y esperaríamos que Zorena se asomara. Como la casa tenía dos puertas, cuando ella se asomara por una, Marcos entraría por la otra y la empujaría hacia fuera, entonces la bañaríamos. Para eso preparamos una palangana muy grande con agua, arena, la borra del café, huevos y todas las sobras que quedaron del almuerzo. Escondidos por las plantas de rosas, y como dos brujos, revolvíamos diabólicamente el menjurje.

Después de un rato, Zorena se asomó a la puerta, Marcos entró corriendo por la otra y la empujó y luego le echamos el baño encima. Mi prima quedó toda mojada, echa un asco y enfurecida. Su vanidad resbaló por su cuerpo con las sobras del almuerzo. Gritaba, exigiendo castigo para los atrevidos. Mi Tía Neida sólo dijo: “Dentro de la casa no. Afuera, no respondo”.

Siempre supe que también lo disfrutó.

A propósito de paradojas

Desde hace dos años que escribo estas crónicas repetidas. De julio

Como dice mi abuela, “para muestra un botón”:

Mi novio ha amenazado con dejarme. Cree que, el que me besó una vez, no fue un grillo sino un chico; que cuando me llama por teléfono lo confundo con otra persona, que lo llevo de viaje con la excusa de ver a alguien más y que les escondo la mitad, por lo menos, de las cosas que hago.

Mi madre, está molesta. Me pregunta cuándo hice esto o aquello, por qué no lo sabe. Me culpa de la incredulidad de algunas de mis lectoras por mis relatos sobre historias de amor, en las que recaemos hasta el cansancio. Es como si me culpara por haberle dicho a mi hermana que San Nicolás no existe. Ruega a Dios por mí, preocupada por mi vida precipitada y sin sentido.

Algunas amigas se ofenden, creen que expongo al escarnio público secretos de estado, otras opinan que me he vuelto narcisista y vanidosa. Reencontré viejas amistades, pero algunas de las nuevas no me hablaron más. A veces, me siento como un político en campaña, ya no sé quien me cree y quién no.

Cuando escribo entradas que creo no van a gustar, recibo muchos comentarios, pero con relatos que siento que puedo ganar el Pulitzer, silencio total. Las reflexiones se convierten en burlas y las burlas en reflexiones de vida.

En general, mientras unos se molestan, ríen o lloran; yo, de este lado de la pantalla, sigo con mi ejercicio de escritura permanente. Veremos qué pasa en otro año, cuántas crónicas repetidas más se contarán.

La flor del corral

Con todo el

lamento mediático que arrastró la muerte de Michael Jackson, se amontonaron por

minuto los comentarios en las redes sociales sobre el título del difunto: rey,

príncipe, ídolo...

Quienes

nacimos en los 70, crecimos en los 80 y nos lamentamos de los 90, sabemos muy

bien quiénes son los personajes que conforman las cúpulas del estrellato, nos

gusten o no. A continuación, va una simple aclaratoria para aquellos que aún

tienen dudas.

Michael

Jackson es El Rey del Pop, y Madonna la Reina. Sus príncipes, para desgracia de

muchos, son Britney Spears y Justin Timberlake. En otro universo paralelo, hay

sólo un Rey: Elvis Presley. También una sola voz: Héctor Lavoe.

Sabemos que

El León de la Salsa es Oscar de León y La Novia de América, Libertad Lamarque.

Que el cacique de la junta es Diomedes Díaz y la loca de la casa es la

imaginación. Que el príncipe del rap es Will Smith, y el rey de la pornografía

es Larry Flint.

También

existe un león del reggae, Bob Marley. Un potrillo, Alejandro Fernández. Una

reina pepiá y una reina del arroz con pollo (sea quien sea).

Y existe

una flor del corral: yo.

pd2: Mi papá es veterinario.

Escenas repetidas en un café

Los vi

desde el otro lado del café. Él, miraba el reloj continuamente mientras

hablaba, con señales de disculpas. Ella, tenía cara de decepción, había

lágrimas en sus ojos. Pude imaginarme la historia.

Hace tres días, ella ni pensaba en él, hasta que la

miró diferente. Esa misma noche, hablaron por teléfono hasta la madrugada. Ella

estaba aún incrédula, pero él, con sus atenciones y halagos, logró ilusionarla.

Hace dos

días, se encontraron en este mismo café. Él quiso besarla, ella lo eludió,

pensando en un mejor escenario para el primer beso. Dieron un paseo, por el

barrio chino, quizás. Entraron a todas las tiendas para ver con detalles las

maravillas orientales que ofertan locales atiborrados de lámparas de papel,

tazas para el té, hierbas innombrables y móviles con figuritas de animales del

zodíaco. Él tocaba todo, ella se divertía. Se dejó llevar. Él la tomó de la

mano, ella ya no pudo soltarse. Se sentaron en un banco de una plaza, se besaron,

el tocó sus pechos, ella se sonrojó. Se sintieron felices entre los ceibos y

las miradas intrusas. Se despidieron hasta el otro día.

Hace un día

cenaron juntos. Él la invitó a su casa, le preparó unos ñoquis con tuco,

quizás. Ella llevó el vino. Él le mostró su colección de películas y le cantó

algún bossa con su guitarra, Muchacha de

Ipanema, quizás. Ella se aferraba al sueño de mejores días junto a alguien

a quien amar. Comieron, tomaron, rieron, se besaron, se tocaron. Él la cargó

hasta su cama. Hicieron el amor. Él, con deseo. Ella con la alegría que promete

el nuevo romance.

Esta mañana

amanecieron juntos. Él dijo que tenía que salir, ella se despidió con duda. La

despedida fue indiferente. Esta tarde, están sentados uno frente al otro. Él

dice que fue un error, ella intenta no llorar, y se pregunta por qué.

Gajes del oficio

Cuando estamos desempleados somos capaces de hacer casi-cualquier cosa. Todavía no he decidido ser mucama de hotel, vender bolsas de hielo en la casa o ponerme medias negras y zapatos de tacón rojo y salir a ofrecer ratos de placer… y cobrar.

Lo cierto es que en este oficio de periodista, donde no existen los días libres ni las huelgas, donde son pocos los trabajos bien pagados, donde todas las demás profesiones pierden credibilidad, y peor aún, perdemos la sensibilidad ante tanta falta de creencia... hay que rebuscarse y sortear los tigres que se presenten.

Desde hace unos meses, mato un tigre en una revista alternativa. Es divertido, porque puedo hablar sobre lo sano de comer frutas en ayuno, las diferentes formas de tener una piernas bellas con productos naturales, lo relajante que es practicar caligrafía japonesa, o la ventaja de leer el I ching antes de tomar decisiones trascendentales.

Después de cubrir guardias de fines de semana, cuando hay que salir a las emergencias de los hospitales a “buscar un muerto”, o participar en marchas políticas para escuchar los mismos discursos de los mismos mequetrefes, visitar barrios y redactar notas convencida de que cambiaré la vida de miles de personas y después ver que esos barrios siguen subsistiendo en condiciones paupérrimas, después de soportar la vanidad de artistas experimentales o escritores inentendibles… hablar de los beneficios de la menta piperina es como tomarse unas vacaciones.

Mi nuevo papel de redactora me lo tomo a la ligera, incluso adapto algunos consejos de belleza y salud a mi rutina diaria. Lo veo como “otra” etapa de la profesión. Aunque lo que no tolero, y lo hago público con la poca vergüenza que me queda, es tener que hacer una columna mensual en la que debo responder las cartas de las almas perdidas.

¿Alguno de mis lectores, me imagina aconsejando a chicas desconocidas sobre cómo mantener los amigos, llevarse mejor con sus padres, dejar surgir la belleza que tienen en su interior o aprender a ser felices y vivir en armonía plena? Además, tener que adornar esos “consejos” con frases de filósofos, que por demás puedo leer o admirar, pero que al utilizar en otro contexto se vuelven clichés y pierden el respeto del menos entendido.

Se supone que es un consultorio filosófico existencial y yo doy los consejos… ¡yo! cuando, en realidad, en estos tiempos, debería ser la que consulta.

A veces no se qué es peor, este trabajo de exhortar vidas con frases armadas, o volver a mi antiguo trabajo y reunirme con las diagramadoras del periódico para hacer entre todas el horóscopo, según nuestras experiencias diarias.

He caído en lo más bajo de la profesión. Que me perdonen mis profesores, Finol, Ismael y Cañón. Que me perdonen los colegas, los alumnos. Lo sé, merezco la pena capital.

Por cierto, también merezco un mejor sueldo.

La llamada

El sábado

por la mañana, recibí una llamada.

- Hola

- ¿Hola?

- Si ¿quién

es?

- Gerardo

¿Gerardo?…

estaba tan dormida, que no sabía bien con quien hablaba, pero seguí la corriente.

- ¿Cómo

estás? ¿te desperté?, dijo.

- Nooo,

estaba leyendo, hace mucho que me desperté, mentí.

- ¿Me

extrañas?

- ¿Qué?

- ¿Me

extrañas?

Esa pregunta me removió la somnolencia. Gerardo me

preguntaba si lo extrañaba. Y como iba a extrañarlo si ni siquiera sabía cuál

Gerardo aclamaba mi respuesta. Comencé a pensar quién podía ser. ¿Gerardo, el

chico con quien había salido semanas antes y, sin ninguna explicación, había

desaparecido? ¿Gerardo, el profesor de inglés que sigue llamando para saludar

aunque ya terminó el curso? Quizás el repartidor del restaurante de comida

mexicana, al que llamo todas las semanas para que me traiga enchiladas y

burrito mixto, se llama Gerardo y, obvio, tiene mi número de teléfono pues ya

soy cliente del local. Quería preguntar con quién hablaba, era lo más lógico,

pero sólo atiné a decir: -No, no te extraño.

La voz

ofendida al otro lado del teléfono se despidió.

¿Qué hice?

¿A quién le dije que no extrañaba? Quizás no fue Gerardo, quizás fue Eduardo, o

Abelardo, Leonardo, Medardo… Quise devolver la llamada pero en tres horas subsiguientes

no pude comunicarme con el número en cuestión.

De eso hace

un par de semanas. El Gerardo con el que salí no llamó más y el profesor de

inglés, tampoco. Entonces decidí no volver a pedir delivery de comida mexicana.

Si Gerardo me extrañaba, mas extraño yo las enchiladas y el burrito mixto.

No es suficiente

El verano se ha ido, sin

dejar ningún epitafio.

Sigue estando caliente el sol, pero no es suficiente.

Todo lo que podría haber sido realidad, como el tacto de una pelusa

en la palma de mi mano, pero no es suficiente.

No se despreciaron las buenas consecuencias de ningún mal.

El mundo se iluminó festivo, pero no es suficiente.

La eternidad empujándome, cuidándome, haciéndome reír.

Yo era realmente feliz, pero no es suficiente.

Sin hojas que se marchitan, sin ramas rotas.

El día como un cristal limpio y claro, pero no es suficiente.

Sigue estando caliente el sol, pero no es suficiente.

Todo lo que podría haber sido realidad, como el tacto de una pelusa

en la palma de mi mano, pero no es suficiente.

No se despreciaron las buenas consecuencias de ningún mal.

El mundo se iluminó festivo, pero no es suficiente.

La eternidad empujándome, cuidándome, haciéndome reír.

Yo era realmente feliz, pero no es suficiente.

Sin hojas que se marchitan, sin ramas rotas.

El día como un cristal limpio y claro, pero no es suficiente.

Stalker,

Tarkovski, 1979.

Esa noche

no pude dormir. Después de varios días desafortunados no conseguía dejar de

pensar en algo que había leído en Echar a

perder, el libro de Kevin Lynch. El texto es un análisis del deterioro, de

los lugares abandonados, de las ciudades destruidas y, entre otras cosas, del

desperdicio y la suciedad. Entre otras cuestiones, me llamó la atención una

historia sobre una fiesta inca de la limpieza, algo así como un “festival de

purgación”.

Cuenta

Lynch que en la primera luna nueva de otoño, la gente hacía un pan especial de

maíz y sangre humana. Antes de la puesta de sol, lavaban y escurrían sus

vestidos en la calle, y con el pan frotaban el umbral de la casa y sus propios

cuerpos. Luego dejaban fuera de la casa el pan y, con él, todas las

enfermedades que éste había absorbido. Después, y esta es la mejor parte,

cuatro hombres armados con lanzas se reunían en el centro y corrían por las

cuatro calles principales recogiendo los panes con las lanzas y luego, por

relevos, otros corredores las llevaban cinco o seis leguas fuera de la ciudad,

donde los últimos guerreros las hundían en el suelo, clavando así los males en

la tierra. Por la noche, la ceremonia se repetía con antorchas, que se apagan

en ríos distantes para que las enfermedades fueran a dar al mar. Después de

este ritual, y una vez purificada la ciudad, se organizaba una gran fiesta.

Reflexioné

y me pregunté cuál sería la manera de hacer esa limpieza en nuestras vidas. A veces

estamos tan llenos de “enfermedades” que nos volvemos insoportables, y al mismo

tiempo indefensos, ante este monstruo llamado sociedad. Quizás habrá que

inventarse una zona post apocalíptica como la de Stalker, un lugar mitificado porque, supuestamente, ahí se cumplen

todos los deseos. Así, una vez que entremos a “la habitación”, viviremos con la

ilusión de la felicidad eterna.

“No es

suficiente” recita uno de los personajes de la película. No es suficiente sacar

la caca de la casa, frotarse con el pan y pedir deseos en un lugar mágico. Algo

más está haciendo falta.

Espero no

pasar la noche desvelada pensando en cómo salvar al mundo, cuando no soy capaz

de tomar una decisión medio trascendental. Soy el antihéroe que prefiere

meterse debajo de las sábanas en una noche fría y seguir buscando respuestas a

través de metáforas. En todo caso, imaginar es mejor que contar ovejas.

Ligia Elena

Crecí en los

80, con Thriller de Michael Jackson,

Por las noches, después de la cena, lloraba con las desventuras de Ligia Elena

y Nacho Gamboa, los protagonistas de la telenovela de las 9. Desde siempre fui

novelera, desde siempre lloré con los amores imposibles y las mujeres malditas

que le robaban los novios a las buenas aludiendo a un falso embarazo, con

padres estrictos y mafiosos que no comprendían los amores de los hijos; incluso

lloraba con los finales felices.

En los 90, en

paralelo con la decadencia de la televisión venezolana y con la excusa de la

globalización mediática, las novelas extranjeras comenzaron a invadir las

pantallas de los cuatro canales libres que se sintonizaban en Venezuela. Así,

entraron a la casa los tamales mexicanos, los paisajes brasileros y la melancolía

peruana. Más tarde, los culebrones mayameros. Pero Ligia Elena siguió siendo mi

preferida. Pensar que una podría

enamorarse de un musiquito del club “El gato enmochilado”, y dejar todo por él,

era, en esa época, la única forma conocida del amor.

Venezuela,

al igual que Brasil, México o Colombia, es una gran productora de telenovelas;

no solo de reinas de belleza. Diversas

investigaciones coinciden en que este género televisivo es una herramienta para

construir memoria colectiva y acercar al pueblo a sus sueños, los que, posiblemente,

nunca alcanzarán. Gracias a las telenovelas, nos enamoramos, nos hacemos

millonarios, creemos en lo imposible y ratificamos los cuentos de niñas pobres

que se convierten en princesas. Es como el cine, pero en pequeñas dosis

diarias.

Hoy los

tiempos son distintos a cuando veía Ligia Elena. La realidad del país es otra,

la noticia de muerte y sangre tiene más rating por estos tiempos. Pero miro

atrás y ratifico mi creencia de que, como en los 80, la telenovela sigue siendo

una buena vía de escape.

Cenicienta

Me sorprende que una chica de 23 años piense que puede quedarse solterona, porque hace algún tiempo que no tiene pareja. Es bonita, agradable e inteligente, pero como le ha ido mal un par de veces, sospecha –incluso- que hasta alguien pudo hacerle una brujería para no encontrar un “buen” hombre.

Cuando estuve enamorada por primera vez, creía que el mundo no amanecería si Henry Barrios no me miraba. Tenía 13 años y sentía que no valía la pena seguir viviendo si no podía hablarle… de eso han pasado unos cuantos años y, también, unos cuantos hombres que no me han mirado.

Pero aprendí que la vida es un tira y encoje, más cuando se refiere a amores de pareja. Se trata de ponerse al otro lado de la cuerda y halar y halar a ver quien cae primero.

Por experiencia propia –más por supuestos y deseos frustrados- puedo decir que es más o menos así: te aman, te aceptan, no te aman, te rechazan, te aceptan y te vuelven a rechazar, se confunden, se pierden, amas a otro, te buscan, ya no estás, se van, te vas, vuelves, ya no están, te buscan de nuevo, te aceptan, rechazas… y puedo seguir añadiendo acciones a la lista, hasta el infinito quizás.

Tal como dice Barthes: “la historia de amor es el tributo que el enamorado debe pagar al mundo para reconciliarse con él”.

En alguna película que vi, un personaje dice que una separación debe ser como un disparo, o como un choque en auto, que mate de una vez, y así, ahorrarse todo el dolor que viene después. Al final de la trama –llena de clichés por demás- nuestro personaje vuelve a enamorarse y “ser feliz”. Tendríamos que ir a una segunda parte de esta película para comprobar si resultó o no, para ver los entretelones de la vida en pareja. Desde el ronquido insoportable hasta las pantys en el baño; del domingo en casa con mamá, a las noches con amigos. Con todo esto, aún el amor o las ganas de enamorarse y de compartir con otro, no se pierden por completo, menos a los 23. Se deja de creer por un tiempo -es lógico-. Pero el día menos pensado vuelven las mariposas al estómago, el tiempo de la coquetería, el temor a equivocarse, las ganas de dejarse ver, y todo lo que implica ese juego de seducción.

Pero en esa etapa de conduelo después de la separación, algunas mujeres, quizás más que los hombres, creen que no habrá un mañana. Hasta ahora, y a pesar de…, soy de las que creo. Es el juego de la vida, que mueve sus piezas para que siempre volvamos a intentarlo. A veces, algunas amigas llenas de dudas me preguntan a quién le ha pasado, quién ha encontrado su “media naranja” y además ha logrado conservarla, quién ha tenido tanta suerte.

La respuesta es muy fácil... ¡Cenicienta!

Cuando estuve enamorada por primera vez, creía que el mundo no amanecería si Henry Barrios no me miraba. Tenía 13 años y sentía que no valía la pena seguir viviendo si no podía hablarle… de eso han pasado unos cuantos años y, también, unos cuantos hombres que no me han mirado.

Pero aprendí que la vida es un tira y encoje, más cuando se refiere a amores de pareja. Se trata de ponerse al otro lado de la cuerda y halar y halar a ver quien cae primero.

Por experiencia propia –más por supuestos y deseos frustrados- puedo decir que es más o menos así: te aman, te aceptan, no te aman, te rechazan, te aceptan y te vuelven a rechazar, se confunden, se pierden, amas a otro, te buscan, ya no estás, se van, te vas, vuelves, ya no están, te buscan de nuevo, te aceptan, rechazas… y puedo seguir añadiendo acciones a la lista, hasta el infinito quizás.

Tal como dice Barthes: “la historia de amor es el tributo que el enamorado debe pagar al mundo para reconciliarse con él”.

En alguna película que vi, un personaje dice que una separación debe ser como un disparo, o como un choque en auto, que mate de una vez, y así, ahorrarse todo el dolor que viene después. Al final de la trama –llena de clichés por demás- nuestro personaje vuelve a enamorarse y “ser feliz”. Tendríamos que ir a una segunda parte de esta película para comprobar si resultó o no, para ver los entretelones de la vida en pareja. Desde el ronquido insoportable hasta las pantys en el baño; del domingo en casa con mamá, a las noches con amigos. Con todo esto, aún el amor o las ganas de enamorarse y de compartir con otro, no se pierden por completo, menos a los 23. Se deja de creer por un tiempo -es lógico-. Pero el día menos pensado vuelven las mariposas al estómago, el tiempo de la coquetería, el temor a equivocarse, las ganas de dejarse ver, y todo lo que implica ese juego de seducción.

Pero en esa etapa de conduelo después de la separación, algunas mujeres, quizás más que los hombres, creen que no habrá un mañana. Hasta ahora, y a pesar de…, soy de las que creo. Es el juego de la vida, que mueve sus piezas para que siempre volvamos a intentarlo. A veces, algunas amigas llenas de dudas me preguntan a quién le ha pasado, quién ha encontrado su “media naranja” y además ha logrado conservarla, quién ha tenido tanta suerte.

La respuesta es muy fácil... ¡Cenicienta!

Para Mari

Meco

Qué alegría

cada domingo cuando Meco llegaba con una bolsa de pan para cada casa. Sabía el

tipo de pan que le gustaba a cada una de sus hermanas y, desde que entraba a

Potreritos, iba dejando una bolsa llena en la puerta respectiva. A mi abuela

siempre le llevaba sus bollitos de pan dulce, que ella escondía en la parte

alta del ropero de su cuarto para darle después a sus nietos preferidos, entre

esos, yo.

En

Potreritos todos se conocen. Es un pueblo pequeño: una calle que sube y otra

que baja, los domingos a la misa y luego a la plaza; la arepera, la escuela, la

casa de la cultura y la cancha donde se juega baloncesto, se presentan los

grupos de danza, se eligen las reinas en las ferias, y se celebran otros

festejos, como en cualquier pueblo venezolano. En San José de Potreritos, el

poblado más alejado de la Cañada de Urdaneta, todos conocen a Meco, mi padre.

Nació en

1944. Se llama Américo, como su padre, como su abuelo. También se llaman así

mis tres hermanos, dos de mis primos, y seguramente, otro pariente que no

conozco. Incluso a mi Tía Terema, primogénita de los Morán Urdaneta, le fue

imposible escapar a la herencia del nombre. La bautizaron Ocirema, Américo al

revés.

Mi papá es

un hombre muy generoso, de esos que “se quitan la camisa para dársela a otro”,

como dicen algunos. Combina la sabiduría y el carisma del profesor

universitario con la generosidad y la rectitud del hombre de pueblo. Mi padre

siempre tiene algo que dar. No es muy cariñoso, pero siempre está cuando se

necesita. Ama profundamente la vida y agradece lo que le ha dado.

Solo un

recuerdo basta para ejemplificar esta descripción de un hombre despistado e

inocente. Al final de un agosto, después de unas inolvidables vacaciones,

decidí quedarme a vivir en Potreritos. A mis 12 años estaba deslumbrada por la

vida que llevaban mis primas, unos cuantos años más grandes que yo. Las

fiestas, los permisos hasta tarde, los pantalones ajustados, la facilidad para

decir malas palabras… Con más razón, Meco continuó sus visitas semanales al

pueblo.

Un domingo,

luego del almuerzo de carne con papas, arroz y plátano asado con queso, le dije

que tenía un enamorado, que se llamaba P y que él conocía a su familia, pues

eran primos lejanos. Mi papá no dijo nada. Se levantó de la mesa y se fue a

reposar en la hamaca de mi Tía Nena.

Durante el

cafecito de la tarde, mi Tía Nena notó su cara de consternación y le preguntó

que había pasado, a lo que él contestó: - Adriana me dijo que tenía un novio…

al fin, yo pensaba que le gustaban las mujeres.

Pedro y el forró

Eran más de

las tres de la mañana y la gente quería bailar. Después de haber pasado la

noche hablando sobre las diferentes culturas reunidas en esa fiesta, los

encuentros amorosos, la situación económica y la política internacional, ya era

hora de echar un pié. Héctor Lavoe o

la Sonora pondrían la sazón. Sin embargo, Pedro, seguidor de los pensadores de

la Escuela de Frankfurt, intelectual insoportable pero muy querido por todos,

quería bailar forró.

Mientras argentinos, colombianos, venezolanos y bolivianos se alteraban discutiendo sobre los pro y los contra de los gobiernos latinoamericanos, el fascismo, las dictaduras y otras vicisitudes oportunas al momento de la pizza y las cervezas, Pedro pensaba en enseñar a sus lindas y agradables compañeras el tumbaito del llamado “baile de salón brasilero”.

Con la mirada perdida entre las tablillas del piso, y saboreando las aceitunas verdes que rebozaban en su trozo de pizza, se imaginaba esos cuerpecitos caribeños moviendo sus caderas de un lado a otro y haciendo ese semicírculo con las puntas de los pies en cada balanceo, característico del baile de moda en su Río de Janeiro natal.

Comienzan los preparativos para la bailanta. Mientras unos revisan el porta-cd, Pedro se apropia de la computadora personal para buscar rápidamente en Youtube algún video del baile en cuestión y enseñar a danzar a las chicas, pero la mala conexión del wifi no le permite bajar el video con rapidez. Como si alguien hubiese puesto una bomba en medio del salón y el mundo fuera a explotar en cinco minutos, Pedro entra en un estado de desesperación al no encontrar su forró. Insiste en acceder al sitio web, la conexión cae, regresa, la gente pregunta qué hace. La dueña de la casa, igual de impaciente e irascible, reclama el forcejeo virtual entre Pedro y el Youtube, y le explica que la conexión está fallando y que no es posible acceder al portal. Pedro no escucha, sigue intentando.

Por un momento, se entrecruzan cuatro manos en el teclado, veinte dedos queriendo conectarse a la página, poner un cd, cancelar la conexión, subir volumen a la música, bajarlo, reintentar... un momento de impotencia y lucha por el control de la fiesta. La bomba está a punto de estallar hasta que, encolerizada, la venezolana grita: ¡Basta Pedro! ¡Poné tu forró!

Todos se quedan callados. El discurso de Chávez, la huelga de hambre de Evo, los atropellos de Uribe, la crisis mundial, pasan a un segundo plano. Nadie come pizza, nadie toma un sorbo de cerveza, todos miran a los dos personajes que han quedado en silencio enterrándose las miradas como cuchillos en los ojos. Una colombiana, que se percató de la situación desde el principio, levanta su vaso con cerveza y hace un brindis: -¿Escuchaste Pedro? ¡Que te pongás el forro!

La sala estalla en carcajadas. Pedro olvida el forró y pasa el resto de la velada pensando en la posibilidad de que las palabras de la venezolana hayan sido una propuesta pasional.

Mientras argentinos, colombianos, venezolanos y bolivianos se alteraban discutiendo sobre los pro y los contra de los gobiernos latinoamericanos, el fascismo, las dictaduras y otras vicisitudes oportunas al momento de la pizza y las cervezas, Pedro pensaba en enseñar a sus lindas y agradables compañeras el tumbaito del llamado “baile de salón brasilero”.

Con la mirada perdida entre las tablillas del piso, y saboreando las aceitunas verdes que rebozaban en su trozo de pizza, se imaginaba esos cuerpecitos caribeños moviendo sus caderas de un lado a otro y haciendo ese semicírculo con las puntas de los pies en cada balanceo, característico del baile de moda en su Río de Janeiro natal.

Comienzan los preparativos para la bailanta. Mientras unos revisan el porta-cd, Pedro se apropia de la computadora personal para buscar rápidamente en Youtube algún video del baile en cuestión y enseñar a danzar a las chicas, pero la mala conexión del wifi no le permite bajar el video con rapidez. Como si alguien hubiese puesto una bomba en medio del salón y el mundo fuera a explotar en cinco minutos, Pedro entra en un estado de desesperación al no encontrar su forró. Insiste en acceder al sitio web, la conexión cae, regresa, la gente pregunta qué hace. La dueña de la casa, igual de impaciente e irascible, reclama el forcejeo virtual entre Pedro y el Youtube, y le explica que la conexión está fallando y que no es posible acceder al portal. Pedro no escucha, sigue intentando.

Por un momento, se entrecruzan cuatro manos en el teclado, veinte dedos queriendo conectarse a la página, poner un cd, cancelar la conexión, subir volumen a la música, bajarlo, reintentar... un momento de impotencia y lucha por el control de la fiesta. La bomba está a punto de estallar hasta que, encolerizada, la venezolana grita: ¡Basta Pedro! ¡Poné tu forró!

Todos se quedan callados. El discurso de Chávez, la huelga de hambre de Evo, los atropellos de Uribe, la crisis mundial, pasan a un segundo plano. Nadie come pizza, nadie toma un sorbo de cerveza, todos miran a los dos personajes que han quedado en silencio enterrándose las miradas como cuchillos en los ojos. Una colombiana, que se percató de la situación desde el principio, levanta su vaso con cerveza y hace un brindis: -¿Escuchaste Pedro? ¡Que te pongás el forro!

La sala estalla en carcajadas. Pedro olvida el forró y pasa el resto de la velada pensando en la posibilidad de que las palabras de la venezolana hayan sido una propuesta pasional.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)