Bajo tierra

A pesar de los años que tenía conociendo a Alexis, doce o trece, y aún con todos los besos que me había robado, no habíamos tenido intimidad hasta esa noche. No me refiero a sexo, si no a otro tipo de intimidad, más cómplice.

Salimos del taxi y, por alguna razón que nunca supe, Alexis se quedó hablando con el chofer, ambos fuera del auto negro y amarillo. Estábamos en la esquina de la casa de mi Tía Nena, al lado, la casa de mi Tía Terema y, más allá, la casa blanca de rejas verdes donde compraba barajitas para el álbum de Sarah Kay cuando era niña.

Los vi venir como a una bandada de pájaros, eran seis o siete hombres con los torsos descubiertos. Venían desde la otra calle caminando muy rápido y saludando y tocando a todo el que pasaba. Alexis dejó de hablar con el chofer y me tomó por el brazo. Era tarde, los hombres ya estaban alrededor de nosotros.

Comenzamos a caminar. Los hombres saludaron al chofer y a Alexis. Alexis devolvió el saludo con compromiso, no dejamos de caminar. Los hombres tampoco. Se esparcían por la calle, caminaban rápido, nosotros también, yo no entendía nada. Alexis apretaba mi brazo y me llevaba casi a rastras. Sentí miedo.

Había un hombre muy feo, calvo recuerdo, que tenía los ojos pintados con sombra muy azul, casi de disfraz, y los labios rosados, muy rosados. Saludó a Alexis y le dio un beso en la boca, lo agarraba. Alexis contestó el saludo sin soltarme. ¡Eran violadores!, de los que conocían a sus víctimas. Como los de las cárceles, todos saben quiénes son, y son, siempre, los que tienen el poder.

El hombre de boca muy rosada se acercó a mí. Alexis no pudo evitarlo. Me besó en los labios, quise apartarlo sin ser brusca, y toqué su pecho y sus brazos. Sentí un cuerpo asquerosamente grasiento. Me desperté.

Esa mañana hizo un calor terrible. Tuve que tomar el subte hacia el centro. Entré como pude al vagón repleto de gente sudada. No quería tocar a nadie. Sentía asco de todos.

Tomé de mi cartera el libro que Gustavo me había regalado semanas antes. Iba por la mitad, más o menos. Bajo tierra había ganado un premio y quería leerlo pronto para poder hablar con el autor acerca de mis impresiones sobre su primera novela, dos veces premiada.

Un mendigo y dos estudiantes recorren grutas llenas de mierda, cucarachas y ratas debajo de Caracas, mientras arriba la ciudad se hace insoportable. Entendí porque había tenido ese sueño. Tenía esa historia incrustada ya, hasta en lo más profundo de mí.

Salí del subte en la primera estación que pude, necesitaba subir a la superficie. Guardé el libro y caminé por Santa Fe hacia el centro. Me puse los audífonos y escuché Everybody hurts de R.E.M.

Salimos del taxi y, por alguna razón que nunca supe, Alexis se quedó hablando con el chofer, ambos fuera del auto negro y amarillo. Estábamos en la esquina de la casa de mi Tía Nena, al lado, la casa de mi Tía Terema y, más allá, la casa blanca de rejas verdes donde compraba barajitas para el álbum de Sarah Kay cuando era niña.

Los vi venir como a una bandada de pájaros, eran seis o siete hombres con los torsos descubiertos. Venían desde la otra calle caminando muy rápido y saludando y tocando a todo el que pasaba. Alexis dejó de hablar con el chofer y me tomó por el brazo. Era tarde, los hombres ya estaban alrededor de nosotros.

Comenzamos a caminar. Los hombres saludaron al chofer y a Alexis. Alexis devolvió el saludo con compromiso, no dejamos de caminar. Los hombres tampoco. Se esparcían por la calle, caminaban rápido, nosotros también, yo no entendía nada. Alexis apretaba mi brazo y me llevaba casi a rastras. Sentí miedo.

Había un hombre muy feo, calvo recuerdo, que tenía los ojos pintados con sombra muy azul, casi de disfraz, y los labios rosados, muy rosados. Saludó a Alexis y le dio un beso en la boca, lo agarraba. Alexis contestó el saludo sin soltarme. ¡Eran violadores!, de los que conocían a sus víctimas. Como los de las cárceles, todos saben quiénes son, y son, siempre, los que tienen el poder.

El hombre de boca muy rosada se acercó a mí. Alexis no pudo evitarlo. Me besó en los labios, quise apartarlo sin ser brusca, y toqué su pecho y sus brazos. Sentí un cuerpo asquerosamente grasiento. Me desperté.

Esa mañana hizo un calor terrible. Tuve que tomar el subte hacia el centro. Entré como pude al vagón repleto de gente sudada. No quería tocar a nadie. Sentía asco de todos.

Tomé de mi cartera el libro que Gustavo me había regalado semanas antes. Iba por la mitad, más o menos. Bajo tierra había ganado un premio y quería leerlo pronto para poder hablar con el autor acerca de mis impresiones sobre su primera novela, dos veces premiada.

Un mendigo y dos estudiantes recorren grutas llenas de mierda, cucarachas y ratas debajo de Caracas, mientras arriba la ciudad se hace insoportable. Entendí porque había tenido ese sueño. Tenía esa historia incrustada ya, hasta en lo más profundo de mí.

Salí del subte en la primera estación que pude, necesitaba subir a la superficie. Guardé el libro y caminé por Santa Fe hacia el centro. Me puse los audífonos y escuché Everybody hurts de R.E.M.

El tipo, la línea

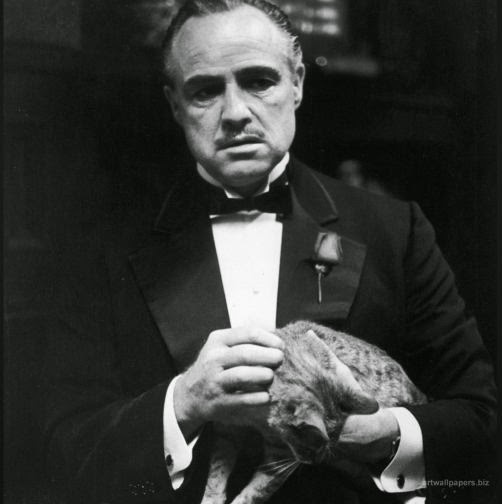

Este es “el tipo”. Un cierto tipo que aparece y se esconde en un mundo caótico, suburbano. Ante la mirada del espectador puede convertirse en un santo o un diablo, pero sigue siendo “el tipo”. El tipo de la barba que acompaña los recuerdos de infancia y las aventuras recientes.

*Texto para la exposición Barba Santa, de Juan Quintanillo

(Galería Zukai 21/05/10)

*Texto para la exposición Barba Santa, de Juan Quintanillo

(Galería Zukai 21/05/10)

Las bolas del toro

*Obra: Rubén Lartigue / En Muu+

Atormentadas

La piel duele, calcinada, pero no se oculta ante la mirada del intruso. Cuerpos que son forma de vida, gordas en la playa, no hay estética instituida. Es sólo ser lo que se es, y exponerse como mercancía.

Es así como Mariana Lobosco nos muestra la belleza inusual de esos cuerpos al sol en la playa de La Perla. Mujeres en las que estalla el color. Los tonos se confunden, es piel y es tela de malla que arropa las costumbres, el devenir, el encantamiento visual que se mueve entre el verano rioplatense y la vida misma.

En este espacio maravilloso del acontecer, del ser-como-soy, complementan la muestra las Barbies de Soledad Rithner. Oposición visual y cultural que sentó sus bases en un país con herencias diversas. Estética relativa, que coquetea con unos más que con otros. Extremos de una realidad marcada por el consumismo y la necesidad de dejarse ver.

De Mariana mostramos la alegría del descanso: la vida pasa despreocupada, la extensión del cuerpo en el recreo eterno del sol.

De Soledad, la adoración del mito, la sugestión del cuerpo que se impone, la obsesión por ser otra. La dieta en la cartera. La imagen que persigue.

Mujeres presas de un cuerpo que pertenece a lo público.

*Texto para la exposición Atormentadas.

(Cortina Abierta 13/03/10)

Es así como Mariana Lobosco nos muestra la belleza inusual de esos cuerpos al sol en la playa de La Perla. Mujeres en las que estalla el color. Los tonos se confunden, es piel y es tela de malla que arropa las costumbres, el devenir, el encantamiento visual que se mueve entre el verano rioplatense y la vida misma.

En este espacio maravilloso del acontecer, del ser-como-soy, complementan la muestra las Barbies de Soledad Rithner. Oposición visual y cultural que sentó sus bases en un país con herencias diversas. Estética relativa, que coquetea con unos más que con otros. Extremos de una realidad marcada por el consumismo y la necesidad de dejarse ver.

De Mariana mostramos la alegría del descanso: la vida pasa despreocupada, la extensión del cuerpo en el recreo eterno del sol.

De Soledad, la adoración del mito, la sugestión del cuerpo que se impone, la obsesión por ser otra. La dieta en la cartera. La imagen que persigue.

Mujeres presas de un cuerpo que pertenece a lo público.

*Texto para la exposición Atormentadas.

(Cortina Abierta 13/03/10)

Amanda, un intento de guión

I

Amanda cumplió 35 años hace una semana. Sentada en un café de la estación espera que llegue el tren que la llevará al norte. Lee un periódico, se nota nerviosa. Mira el reloj, mira el periódico, mira los andenes y el tren no llega. Busca en su bolso un pastillero y se toma un par de píldoras.- Que fracaso… Sí, esta soy yo de regreso a casa. Ya escucho a papá preguntándome por el supuesto marido que me inventé la navidad pasada. ¡Ay!… que tristes son los regresos, bueno, los regresos con las manos vacías.

II

-Disculpe, disculpe.

Encuentra un lugar vacío y se sienta al lado de una señora de unos 60 años. La señora la mira de reojo. Amanda se siente incómoda. Se sienta y saca un cigarrillo de su cartera.

-Disculpe, ¿tiene fuego?

-No ve que no se puede fumar aquí. ¿Es que nunca se ha montado en un tren?

Amanda, guarda su cigarrillo y mira a la ventana.

III

El ruido sigue, la asusta. Toma su cuaderno y se para corriendo. Corre por el salón hasta la puerta, voltea y se da cuenta de que todos la miran.

- ¿Qué pasa Amanda? ¿Se siente mal?, le pregunta el profesor atónito.

- Es que el tren se descarriló. Asustada, señala a la ventana.

- ¿Se descarriló? ¿Cómo qué se descarriló?

- Sí, se descarriló. ¿No escucharon el ruido?

Amanda, el profesor y los demás miran a la ventana, el tren termina de pasar. Una persona está cerrando la persiana. Amanda descubre que ese fue el ruido que escuchó. Todos la miran, asombrados. Apenada baja la cabeza y vuelve a su puesto.

IV

De regreso al tren, se dirige a la señora:

-No, nunca me he montado en un tren. Es la primera vez… ¿No sabe que se descarrilan a cada rato?

La señora la mira confundida. Baja la mirada y lee un libro. Amanda, toma un periódico que alguien dejó en el asiento y lo abre. Mira de reojo a la señora y vuelve la mirada al periódico, mientras susurra:

- Vieja loca. ¿Nunca se ha montado en un tren? ¿Qué se cree, que soy del campo?, ¿que no se que aquí no se fuma? Vieja… mmm y pensar que en poco tiempo estaré como ella. Vieja chocha. Sí, chocha, viajando sola… ¡Ay! ¿Cómo voy a llegar a mi casa sin marido, si ya soy una vieja?

V

- Hola, ¿me puedo sentar?

Amanda se atraganta con la comida, toma agua:

- No. Perdón, sí… sí. Claro. Siéntese por favor.

- Hace mucho calor, dicen que este viaje se hace fastidioso y largo por eso.

- Sí, justamente pensaba en eso… A propósito, ¿puedo hacerle una pregunta? - Sí, por supuesto.

- Pensaba que… no crea que soy muy confianzuda… la verdad no quiero molestarlo… Pero… ¿es usted casado?

- Mmm. No... Pero no entiendo. ¿Por qué la pregunta?

- Es que ando buscando un marido.

- ¿Un marido?

- Bueno, no un marido… alguien que finja ser mi marido… usted sabe, uno crece con todas las oportunidades, sus padres trabajan duro para darle una buena educación en un colegio privado, le pagan los estudios en el exterior, lo menos que quieren es un marido para su hija… y yo… por eso pensé… que quizás usted… si ya sé que el tren no es un buen lugar para conseguir un marido ¿Sabe que se descarrilan a cada rato?... se que no me conoce… no soy lo que parezco…

El hombre se levanta y se va. Amanda lo ve alejarse. Toma dos píldoras con un vaso de agua y sigue comiendo.

IV

Baja del tren y con su bolso golpea a la gente. Entre la multitud reconoce a su papá. Un señor alto con sombrero. Ambos sonríen y se encuentran.

-¡Papá! -Mija, ¿cómo le va?, ¿cómo le fue en el viaje?

-Bien papá, gracias. Mucho calor… estaba muy nerviosa. Creí que se iba a descarrilar el tren.

El papá no presta atención, busca a alguien más.

-¿Y su marido?

-¡Ay! papá… ¿qué le puedo decir? Me avergüenza pero es que… ya no tengo marido… Usted me enseñó que lo que no sirve se bota, y lo que se bota no se recoge… Así que ya no tengo marido.

El papá la abraza mientras salen de la estación, y le dice:

-No se preocupe mija. No se preocupe. Se acuerda de Julián, el carnicero… la está esperando. Ese sí que será un buen marido pa usted mija…. ¡Si señor! Estas serán las mejores navidades que hemos tenido en años…

(Nota de la autora)

Definitivamete, después de los 30, las navidades no son iguales.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)